Docteur Jacques Lacan, ancien chef de clinique : présentations Danielle Treton

Résumé

Dans un style allégorique l'auteure retrace aprés coup son propre parcours hospitalier lors des présentations de malades de Lacan à l' Hopital Saint Anne il y a plus de 25 ans, dans un protocole a trois temps. L'enseignement de la clinique est là dérouté d'un diagnostic vers quelques vignettes langagières, soulignant le coté littéral de la parole au psychanalyste, en auditoire profane de la psychiatrie hospitalière, mettant en cause le sujet représenté.

Mots clés

Psychiatrie ; psychanalyse ; présentation de malades.

Summary

With the help of an allegoric style, the writer re-traces her own personal course through Lacan's formal presentations of patients at Ste Anne's Hospital 25 years ago. Following a threepoint rythm, the clinical lecture is being displayed and diverted from diagnosis to (resonance?)of words when addressing the Psychoanalyst ; witnessing also an audience unfamiliar with hospital psychiatry,and involving the subject

Key-words

Case presentation ; psychiatry ; psychoanalysis.

"C’est comme ça que j’opère, que je me débrouille avec cette fameuse présentation ; cette présentation, bien sûr est faite pour quelqu’un ; quand on présente, il faut toujours être au moins trois pour présenter quelque chose ; naturellement j’essaie le plus possible de tamponner les dégâts, à savoir de faire que les personnes qui m’entendent ne soient pas trop bouchées, et c’est ce qui nécessite que je fasse un tout petit peu attention."

Jacques Lacan, Journées de l’École freudienne de Pari : Les mathèmes de la psychanalyse, paru dans les Lettres de l’École, 1977, n° 21.

Participer aux présentations de malades du Dr Lacan ne se fait pas sans préparation, même si l’on ne sait pas, durant celles-ci, où cela nous mènera, d’en parler après coup. C’est dire aussi comment on y est venu, là où on en est, les antécédents, vingt-cinq ans après et ce dont on se souvient. Passer par les études médicales et par un concours d’internat des hôpitaux psychiatriques vous donne un rang sur une liste qui permet de participer à un choix de postes. Ce fut mon cas, après plusieurs postes de faisant fonction, dans d’autres disciplines dont anatomie pathologique neurologique et obstétrique. Puis, après un début de maîtrise en analyse numérique, j’échouai à faire valoir la création de l’informatique médicale. Entre mathématique et médecine, ça ne marchait pas comme entre science et vérité, alors pour me payer une psychanalyse, je m’en fus faire fonction en psychiatrie.

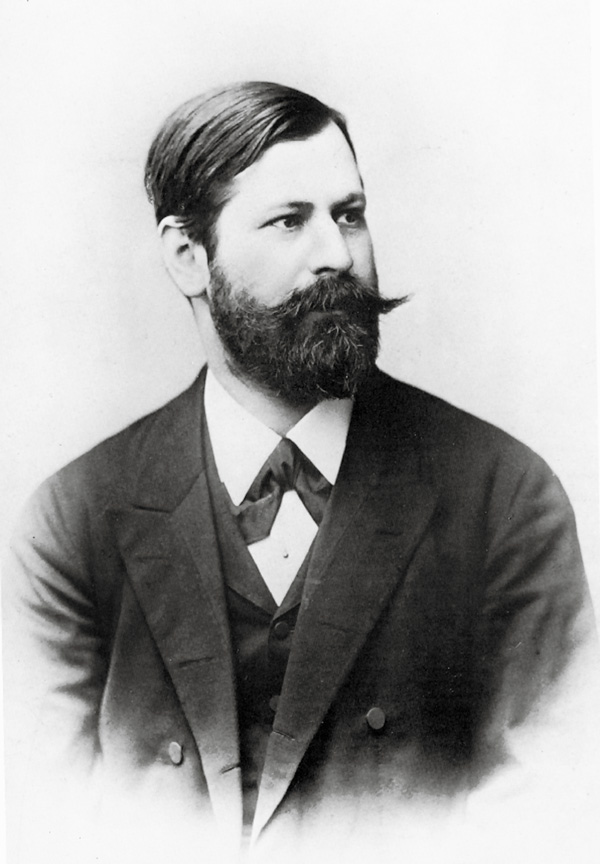

Quatrième année d’internat des hôpitaux psychiatriques de l’Ile de France, en 1977/78, passionnée par la théorie de la psychiatrie de secteur – je venais de faire mon film-thèse sur Le dés-aliénisme et la détresse : le secteur – fréquentant le séminaire de Maud Mannoni à l’EFP sur les psychoses depuis quatre ans, le choix était facile : le service du Dr Daumézon qui dirigeait l’hôpital Henri Rousselle, une enclave dans Sainte Anne ; le pavillon Pinel en faisait partie, le Dr M. Czermak y organisait les présentations de malades du Dr J. M. Lacan. En reprenant ici le titre dont Lacan signe son article sur Les complexes familiaux dans l’Encyclopédie en 1938 : ancien chef de clinique à la faculté de médecine, les présentations font partie de cette fonction. Le cliniquat, est en médecine, l’endroit où la clinique est enseignée à partir du lit des malades, en psychiatrie la présentation de malades est une épreuve clinique du discours, que Lacan continuera d’exercer par la suite, et il gardera son titre, ancien chef de clinique, même sur l’annuaire téléphonique des postes.

Resituer dans l’espace du temps cette époque : les Ecrits étaient déjà lus par certains et le Séminaire Encore tout juste publié, les présentations étaient courue, l’on s’y pressait, chacun tentant d’appliquer un discours sur une structure. Les mots plus de joui et pousse à la femme, des entendus, comme a et A. J’avais ri quand au Séminaire Les non dupes errent Lacan avait écrit comme une résolution du théorème de Fermat, mine de rien, puisqu’il ne fut démontré qu’en 1995. En prenant un point de vue cavalier, je participai au premier voyage d’étude sur la psychiatrie en Chine, 1977, je croyais en la poésie comme politique, Mao venait de mourir, la bande des quatre allait disparaître. La Section Clinique, gouvernée par J. A..Miller, issue de l’Université de Vincennes, s’exerçait à Saint Anne depuis un an.

Trois temps à ces présentations avec Lacan: un entretien (en général individuel) préliminaire, Le médecin et le Docteur Lacan, la présentation elle même, entrée et dialogue du malade et du docteur devant un public choisi, puis, en l’absence du patient, discussions/questionnements, le public participant ou non. Leurs durées sont variables, le premier temps court, le second le plus long, parfois 90 minutes. La discussion se poursuit dans les couloirs, quand il s’agit de mon malade, j’ai l’impression qu’ils (ceux du public) n’ont rien compris, mais je m’étonne quand la discussion a été longue et que les pontes de l’Ecole viennent me serrer la main à tour de rôle, et me dis in petto « Ce n’est pas un enterrement ». Des paris se prennent à quatre contre un, c’est une psychose, je cherche la petite bête névrotique qui se prend pour une grande, l’hystérie de Freud ressemble à nos schizophrènes, Lacan vient d’en faire un discours, de l’Hystérique, entre quatre. Les didascalies, ici bruits de couloirs, font partie du récit, l’on apprend que Lacan vient de dire « Enfin j’me suis sevré », l’on n’employait pas ce terme alors pour arrêter de fumer mais pour l’arrêt du sein et le passage au biberon, et à l’heure actuelle le complexe de sevrage n’a plus guère cours, par contre le sevrage tabagique est de rigueur. Cela ne se faisait pas de s’inscrire dans l’annuaire du téléphone comme psychanalyste, d’ailleurs « le Docteur Lacan y est noté comme chef de clinique ». Nous en sommes à une loi réglementaire de psychothérapies dynamiques, selon laquelle les psychanalystes se doivent d’être en règle avec leurs institutions. Sables mouvants et leur dilatance : la pression augmente l’espace entre les grains de sable.

Premier contact lors d’une réunion préparatoire à propos des présentations d’Henri Rousselle dans la salle Magnan avec les chefs. Lacan est silencieux, puis à la fin, me regarde et me dit : « Freud croyait en la transmission de pensée, c’est pas rassurant ! » sourire goguenard. Reprise donc du temps sur le temps, pas sans se préparer, comment annoncer à son malade hospitalisé que l’on désire lui faire rencontrer le Docteur Lacan. Je vous avoue que je présentais ainsi le Docteur Lacan : « Le moment de poser votre question à quelqu’un comme le Docteur Freud, un grand psychanalyste, un spécialiste de l’inconscient, ce que l’on ne sait pas que l’on sait mais qui vient parfois en parlant, il discutera devant ses élèves, vous leur apprendrez leur métier ». La première présentation, j’assiste à l’entretien préliminaire d’un malade que je soigne, le diagnostic erre entre psychose sensitive et paranoïa, le malade, lui, plaide pour post-traumatique. Il a été reconnu traumatisé de guerre et veut que son acte agressif et jaloux soit reconnu au titre de la guerre 39/45. J’opte, vu les soins dont je ne parle pas, pour névrose obsessionnelle en acte d’échec, ce n’est pas moi qui présente. Lors de la deuxième présentation que je prépare, l’entretien se fera en présence de M. Czermak, je pose ma question comme je l’aurais posée à Freud : pourquoi le délire énonce-t-il un souvenir hystérique traumatique de viol par le regard du père ? Cela ne signe-t-il pas plus la névrose que la psychose ? Lacan commencera son questionnement à la patiente par : « Est-ce un homme ou une femme ? ». Il se faisait dans son apostrophe question même, voix incarnée de « l’identité de qu’est ce qui dans le discours fait ». Toute la présentation, cette patiente restera les yeux fixés sur moi, en parlant à travers Lacan.

Estomaquée je fus par la suite aussi. Après une longue discussion, l’on vint me serrer la main. Je n’ai pas les sténotypies de ces présentations, pas mêmes celles de mes propres paroles ou de celles de Lacan, celles que j’ai aidé à retranscrire avec la sténotypiste. Lacan me les avait proposées et, connaissant les trois personnes qui les avaient, j’ai pensé pouvoir leur faire confiance. Quand j’ai voulu les retravailler, à l’initiative de A. Rondepierre, sept ans plus tard, j’ai eu trois réponses, du style « le chaudron était déjà percé, c’est trop tôt, on ne vous l’a jamais prêté, on vous l’a rendu … ». Donc je parle avec les oublis dociles, de mémoire.

Beaucoup ont déjà écrit sur les présentations de malades de Lacan, je l’ai appris par la Toile, ce medium moderne qui n’existait qu’entre matheux pour cette époque dont je rapporte mes souvenirs. Extrayons, de sites internet, trois bribes, de M. Czermak : « par les fenêtres » ou parler fait naître, de C. Dumézil : « les petits bouts de la vraie croix » que chacun croit s’approprier, et « le manteau de loup ou de lapin, révolutionnaire » que nous dit G. Pommier. Une récente publication de l’association Psychanalyse et Médecine La Lettre, recense une bibliographie abondante, sous la plume de Francine Humbert, sur ce sujet des présentations de malades ; j’y ai trouvé à la lecture des textes accessibles, des vérités croisées, parfois je reconnais mon propre chemin. Ailleurs je ressens l’exclusion du présenté ; mais au juste était-ce le présentateur, le malade, le public choisi, ou Lacan lui-même en re-présentation ?

Ces petites choses rapportées sont comme des didascalies – écritures en marge des dialogues de théâtre – qui ne sont pas prononcées, indications scéniques, elles sont les marques du temps, se résument en instants. Ainsi que précision est l’instant : « ce qui fait et rencontre et rupture : il y a un avant et un après » (G. Bachelard).

Je prendrai un exemple, d’après avoir présenté pendant un an, puis d’avoir assisté dans le public les année suivantes cela m’a menée à une pratique hospitalière que je ne savais pas m’échoir. En parlant de ces moments, je ne peux dire, pour la pratique de Lacan, autre chose que de ce qui m’en est échu. Ce choix d’être présentateur ou présentatrice, devant ce qui semblait une cour ou un chœur, n’empêchait pas de poser sa ou ses questions. Ainsi l’on a pu me dire que j’avais été en contrôle en public avec Lacan, mais aussi, l’on m’a questionnée : « Pourquoi vous parle-t-il ? Avec nous il est de pierre ! ». Le moment crucial était le temps de déroulement de la présentation elle même. Lacan savait rendre le dialogue particulier, chaque fois, pratiquement secret, rendre le chœur insignifiant et, d’une parole renouvelée selon les jours ou les personnes, éloigner les indiscrets présents d’un « ça les intéresse » ou d’un « ils n’écoutent pas » ou « n’y prenez pas garde » ; sa manière de rendre la parole à la personne présentée était, face au public, un exploit d’attentive attention. Un colloque singulier en public, sur une estrade, deux chaises face à face, propices à la réflexion et à la perplexité du parterre : un dispositif qu’il rendait sacré, secret. En terminant, suivant les cas, il conseillait de se réadresser à celui qui en avait la charge, un retour à l’envoyeur, une poursuite de l’impossible qui venait de se mettre en question : sortir ou non de la folie. La position tierce questionnée en retour dès la sortie du présenté, là l’envoyeur était interrogé : « Alors c’est cuit ? »… « Monsieur je ne peux parler que de ma place, dois-je signer la sortie qu’il demande ? », demandais-je (sous-entendu le renvoyer à ses démons, celui qui se comportait comme dans une prison. Parfois une induction « Alors, faut le psychanalyser ? ». « Faut un bon psychanalyste ». Brouhaha dans la salle et en aparté : « Ils sont tous bons … », lâché d’un ton de commisération. Après coup, l’on se demande qui était présenté. Formellement, c’était Lacan en présentation qui tenait le choc de ses élèves, au troisième temps. Prolongations en discussions vives de ces retours d’Ecole, le noyau psychotique, auquel répondait le fameux le symptôme c’est la structure. Les thérapies familiales débutaient, et l’on exposait le contexte, non sans penser aux « complexes familiaux [qui] remplissent dans les psychoses une fonction formelle », dans cette introduction, de L’Encyclopédie Française (1938) où l’ancien chef de clinique cite le vocabulaire neurologique et héréditaire, parlait, tout comme Freud, de dégénérescence. Mais là où Freud s’est arrêté avec la psychose, l’écrit sur l’écrit de Schreber, Lacan repart, et vient se coltiner, comme il dit aux Entretiens de Sainte Anne, avec les discours des hospitaliers et des hospitalisés, les psychotiques qui « jouient » du signifiant sont surnommés psychoses lacaniennes par les auditeurs. « C’est dans leur discordance même de venir en trahir la loi interne » écrivait-il en 1938. La loi du Signifiant désenchaînée ou Le savoir du psychanalyste ? « L’amur », dit-il dans la chapelle en 1972, « je parle aux murs », à ces mêmes disciples hospitaliers.

Il savait faire rire avec son style, comme le rapporte J. A. Miller, dans Ornicar n°10 en 1977 : « Mais qu’est-ce que c’est une formule Un ? ». Dans cette présentation, il n’a jamais été question de deux, ajouterais-je. Pertinence de la question au-delà du rire provoqué durant la discussion, car il n’avait été question ni d’un savoir ni de savoir, juste des affirmations, des formules et la réponse fut triviale : « Monsieur, ce sont des voitures ». Redoublement de rires. « Il ne savait pas », est-il écrit dans cet article et je me souviens de l’avoir trouvée à double tranchant, cette formule.

A rejoindre l’anecdote didactique. Sur la fin, lorsque du public j’assistais aux présentations, Lacan me passa la parole sur une de ses questions double, car énoncée ainsi, il dit : « C’est une asthénie de Ferjol ? » d’un ton rigolard, pour cette infirmière jouet/jouant des médecins, et de la salle je lève le doigt pour dire : « Lasthénie, Monsieur le prénom, pas «une», «la» d’un geste de la main il me passe l’auditoire. Bizarrement j’avais relu l’affaire, le roman de Barbey d’Aurevilly de 1880 Une histoire sans nom peu de temps auparavant. Et j’avais discuté la veille avec une amie de cette bizarre congruence, de l’hypnose et de l’absence du père dans ce roman. Du signe de la faute, qu’une mère cherche à faire avouer à sa fille, un masque de grossesse. De la culpabilité silencieuse de celle-ci, qui se meurt d’aiguilles dans le cœur, et de la révélation finale par une bague portant un sceau, prélevée sur un doigt coupé d’un voleur, qui révèle à la mère, et sa culpabilité et l’innocence de sa fille, enterrée à coté du bébé. Le violeur, sous la forme d’un moine, avait hypnotisé la fille, piqué la bague du père, et laissé une grossesse sans nom. Le nom de ce syndrome, celui de Lasthénie de Ferjol, épinglé en 1967 par l’hématologue Jean Bernard, concerne ces infirmières qui s’auto-prélevaient le sang et consultaient leur médecin pour anémie. Cela date de l’époque où la dépression ne s’appelait plus anémie cérébrale. Etonnant, ce prénom, inusité maintenant, Lasthénie, et pour notre propos, étonnant aussi, ce qu’une proche est venue me demander juste après : « Lacan ne connaît pas cet auteur, quel est le nom de l’éditeur, que je le lui offre pour son anniversaire », j’ai ri, « Lacan est facétieux il vérifie qui connaît Barbey d’Aurevilly, ne le connaissez vous pas ?… presque un Flaubert, c’est en poche ! ». Une histoire sans nom, c’était en 1980, le rapport avec la patiente plus délicat, l’histoire était longue, il n’y a pas eu d’autre discussion. J’en garde l’idée que sur le tard, Lacan s’exprimait par énigmes de ce type, « une asthénie » pour une « La », préservant son discours de ceux qui le disait lacunaire, parlant à mots comptés. Elliptique. Enigmatique. « Lacunuïté ».

La geste de Lacan. Habituellement, il levait la séance en se levant lui-même, et d’un clignement, vous faisait continuer à parler, en somme au doigt et à l’œil. Une autre anecdocte, pendant les vacances de Noël, pour la messe, ainsi que ça se disait au pavillon Pinel, le vendredi matin des présentations. J’étais seule, les confrères en congé. Au travail, je recevais une nouvelle future présentée, une psychose lacanienne ? Elle entendait dans les bruits de son chauffe-eau, ce que je ne peux traduire à l’écrit, dans les toussotements du gaz et de la flamme : « touff-touffouff… nous-te-vou-lons ce petitboutdevolonté ». Etait-ce une intoxication au gaz carbonique et un syndrome d’hallucinose ou l’interprétation des bruits de l’appareil qui « fabriquaient l’écoute » ainsi que j’avais déjà pu dire à quelqu’un qui entendait parler sa tondeuse à gazon ? Dans le couloir, des éclats, une rumeur : « On se fout de moi ! » hurle Lacan dans le pavillon. Je sors, j’affronte et dis : « On se calme, je travaille pour vous » et nous sortons du service. Penaude, je marche vers Magnan. A quelque distance derrière, j’entends « teuff-teuffeuff », un essoufflement, et ralentis, cherchant à m’excuser : « Je ne suis pas habituée… ». Et je me coupe, j’allais dire... « à être en retard ». Or, comble, je suis régulièrement en retard, depuis ma naissance, et je ne me sens à mentir, je voulais dire « pour les présentations, je ne suis pas en retard », et là m’apparaît que c’est Lacan qui était en avance. Il me rejoint « Hein, hein ! » et le mot messe me fait compléter : « habituée à ces cérémonies ». Voilà qualifiée la colère, nous ralentissons le pas. Nous arrivons à la porte, et me traverse l’esprit : qui passe en premier du vieil homme ou de la dame ? Il me semble que le protocole est inversé par l’age, je suis en tête et marque un court arrêt, Chambranle logique, nous nous heurtons épaule contre épaule, comme si nous avions deux ronds blancs dans le dos, il me laisse passer et dit « Je ne sais même pas si c’est un homme ou une femme ». Je souffle, « Voilà, c’est une femme ». Nous-nous asseyons, en fait c’en étaient deux : une fille et sa mère. Reprise après une incise : le temps de l’entretien que j’ai dit préliminaire à la présentation. « S’exposer » en public, ou comme l’écrivait R. Tostain, « poser le sexe », convient bien à ces présentations, c’est du moins ce que je peux en dire, la parole pose le sexe d’abord, au départ, en présentation publique, fût-elle en regroupement analytique, comme nos présentations à nous, comme ici. L’objet de la psychanalyse, poser la sexuation comme une partition, où l’on procède ou non de la nature en discours. Nature de la psychose qui pose les thèses par rapport à Dieu ou à ses saints, mais alors nous dirions délires, une vraie croyance, la rigueur des certitudes, peut-être une anticipation du réel : « Je suis déjà mort ». Rigueur de l’écrit sur l’oral, de l’écrit qui règle les syllabes qui s’évadent dans le phrasé, « Je ne suis pas poâte assez » dit Lacan dans L’insu que sait… Et Jean Tardieu dit du mot poète : « Je n’aime pas la diphtongue » mais c’était un prof de traits d’esprit, l’inventeur du Professeur Frœppel, celui de La redistribution des mots. Potasser les souvenirs. Nous parlions en public d’élisions dans les mots, avec/sans les présents. Une question de « dit-latence » du temps, en parler après tout.

De fait c’en était deux, de femmes, mère et fille. Cette dernière, hospitalisée après moult examens médicaux et physiques, était raide, se plaignait de sa raideur forcée, malgré elle droite, hospitalisée contre son gré. Figée, elle refuse, au moment de la séance de présentation de venir s’asseoir, mais sa mère (prévenue ?) tombe à pic, s’assied à sa place en face du Dr Lacan, celle-ci pallie l’absence en présentation de sa fille. Je reste dans le public à coté de ma patiente, debout dans la salle. Elle assiste à sa présentation par sa mère, et me demande : « C’est qui cet homme-là ? ». Pendant ce temps, Lacan demande à cette dame après les présentations d’usage, le contexte familial qu’elle représente, quel était son métier, elle réponds fière : « Couture, je faisais l’homme, gilet-veste-pantalon , en couture. Mon mari était tailleur ». Cela n’a pas guéri ma voisine de salle, mais cela m’a donné une leçon qui ne cesse : j’écoute les mères, aussi devant leur enfant. De plus, Lacan m’a dit que j’étais « merveilleuse », je ne m’en suis pas remise : je pratique encore en hôpital, pire – maintenant, en pédopsychiatrie – le nouveau titre est praticien hospitalier. A l’impossible l’analyste est tenu, car j’ai cru à cette parole de Lacan : « La chance, si la psychose se déclare dans l’enfance », là, je crois parfois pouvoir y être convoquée, au sens du moment fécond. En voulant accentuer ce qu’il en était de l’étude de cas, on a dit que Lacan, contrairement à Freud, n’en aurait pas fait état. Pourtant sa thèse ne parle que d’une certaine Aimée et de ses écrits. Et ces présentations ont nourri ses Séminaires. Et pour la folie, il reprend la succession de Freud sur les mécanismes homosexuels : son coté féminin ne peut être démenti par Schreber, « éviré » malgré lui ; « Toutes les femmes sont folles », ce n’est pas moi qui le contredirai, « Les pires d’entre elles sont les hommes ». Et lalangue qui nous affecte : non, tous les jeux de mots ne sont pas troués, mais il serait fou de ne pas y replonger.

este dans le public à coté de ma patiente, debout dans la salle. Elle assiste à sa présentation par sa mère, et me demande : « C’est qui cet homme-là ? ». Pendant ce temps, Lacan demande à cette dame après les présentations d’usage, le contexte familial qu’elle représente, quel était son métier, elle réponds fière : « Couture, je faisais l’homme, gilet-veste-pantalon , en couture. Mon mari était tailleur ». Cela n’a pas guéri ma voisine de salle, mais cela m’a donné une leçon qui ne cesse : j’écoute les mères, aussi devant leur enfant. De plus, Lacan m’a dit que j’étais « merveilleuse », je ne m’en suis pas remise : je pratique encore en hôpital, pire – maintenant, en pédopsychiatrie – le nouveau titre est praticien hospitalier. A l’impossible l’analyste est tenu, car j’ai cru à cette parole de Lacan : « La chance, si la psychose se déclare dans l’enfance », là, je crois parfois pouvoir y être convoquée, au sens du moment fécond. En voulant accentuer ce qu’il en était de l’étude de cas, on a dit que Lacan, contrairement à Freud, n’en aurait pas fait état. Pourtant sa thèse ne parle que d’une certaine Aimée et de ses écrits. Et ces présentations ont nourri ses Séminaires. Et pour la folie, il reprend la succession de Freud sur les mécanismes homosexuels : son coté féminin ne peut être démenti par Schreber, « éviré » malgré lui ; « Toutes les femmes sont folles », ce n’est pas moi qui le contredirai, « Les pires d’entre elles sont les hommes ». Et lalangue qui nous affecte : non, tous les jeux de mots ne sont pas troués, mais il serait fou de ne pas y replonger.