Jean Ray était le traducteur des premiers Harry Dickson, série allemande de nouvelles policières. Les trouvant de fort mauvaise facture, il se mit peu à peu à les modifier à sa façon, puis à totalement les réécrire, se contentant d'une narration conforme à l'illustration de couverture et sans grand rapport en général avec le récit original à traduire.

↧

Etranges couvertures des aventures d'Harry DICKSON le "Sherlock Holmes américian"

↧

Extrait de l'ami Zamor, (inédit de Orlando de Rudder) : de la naissance du héros

Extrait de l'ami Zamor,(inédit de Orlando de Rudder) : "De la naissance du héros" Je suis né en voyage. C’était à dix-huit heures. Voici comment Orlando entre en gare de Rome à… 15 minutes Ce bébé de deux mois a déjà sa biographie. Sa maman, la comédienne Anita Patrick, le mit au monde le 25 Juin à bord du train Paris-Rome, un quart d'heure avant l’arrivée dans la Ville Éternelle. Déposé tout nu sur le quai (en attendant une ambulance) il fut enveloppé dans une chemise d'homme, don d'un voyageur. A son baptême on dut encore le poser sur les dalles pour secourir le prêtre dont le surplis avait été enflammé par un cierge. Enfin, Orlando est venu à Paris pour faire la connaissance de son papa, le sculpteur de Rudder, et tourner dans le film de Le Chanois "Parti sans laisser d'adresse,” avec Danièle Delorme et Bernard Blier. Il n'y réussit qu à moitié, parce qu' il doit pleurer et cela ne lui plaît pas. Quant il y consent, on se hâte de lui présenter le micro. Je “jouais” mon propre rôle. Celui d’un enfant abandonné. [1] Ma véritable date de naissance est le 24 juin, et non le 25, tandis que mon père exerçait alors la double profession de peintre et de décorateur de théâtre. Voici un autre article, paru dans le n° 2907 de France Dimanche La plus belle histoire de France (Roche) : elle devient vedette de cinéma. Le charmant bébé que tient notre collaboratrice France Roche l’a empêchée d’écrire son article cette semaine. Ce n’est pas son fils, mais simplement son fils dans le film “Parti sans laisser d’adresse”. Il s’appelle Gilles de Rudder et est âgé de 1 mois et 8 jours. .C’est Jean-Paul Le Chanois qui tourne le film. C’est la deuxième fois qu’il fait appel à une collaboratrice de France Dimanche puisqu’il avait écrit les dialogues de “La belle que Voilà” avec Françoise Giroud (…) Gilles de Rudder n’est pas seulement le plus jeune artiste dramatique de France. Il a été aussi le mois dernier le plus jeune pèlerin de l’année sainte.; Il n’était âgé que d’un quart d’heure lorsqu’il est arrivé à Rome. il était né dans l’express Paris-Rome. Sa mère Anita Patrick, n’a pu assister à ses débuts cinématographiques qui ont eu lieu dans la nuit du 1er au 2 août à Saint-Germain-des-Prés. Elle disait à la même heure des poèmes à La Roulotte, rue Pigalle. Elle devait le retrouver chez elle à six heures du matin. Il était rentré sous le bras de son père, Paul (sic) de Rudder, jeune sculpteur, après avoir gagné un cachet de 3200 francs pour sa nuit de tournage plus 800 francs de frais de repas ce qui représente quand même un nombre imposant de biberons (…) Au cours des semaines de tournage à venir, France Roche tiendra ses lecteurs au courant des progrès réalisés par Gilbert (sic) de Rudder dans l’art cinématographique ainsi que ses impression d’artiste. |

↧

↧

Le 13 février, 19H, présentation du n° de la Revue CHIMÈRES "Les paradoxes du rêve"

Le 13 février, 19H, présentation du n°86 de la Revue CHIMÈRES "Les paradoxes du rêve en présence d'auteurs de ce numéro Libraire la Terrasse de Gutenberg - 9, Rue Emilio Castelar, 75012 Paris 01 43 07 42 15 Entrée Libre Ce numéro contient des articles de : Richard ABIBON, Pascale ABSI, Olivier APPRILL, Marco CANDORE, Abrahão DE OLIVEIRA SANTOS, Max DORRA, Olivier DOUVILLE, Barbara GLOWCZEWSKI, Marc HATZFELD, Joani HOCQUENGHEM, Sonja HOPF, Sylviane LECOEUVRE,Evelyne LOPEZ CAMPILLO, Kéramat MOVALLALI,Jean-Claude POLACK, Anne QUERRIEN, Danielle ROULOT, Lucia SAGRADINI, Monique SELIM, Guy TRASTOUR, Annie VACELET-VUITTON, Emmanuel VALAT, Nicola VALENTINO, Quentin VERGRIETE,Monique ZERBIB Témoin éveillé de la vie psychique endormie, le rêve garde la porte qui sépare le conscient de l’inconscient. Il épouse les formes de celui-ci : porte dérobée quand l’inconscient descend dans les profondeurs de la vie interdite en surface, espace fastueux de la vie symbolique quand le rêve dicte à un peuple les règles de son appartenance, miroir déformant de la vie quotidienne quand celle-ci est tendue par l’impératif de consommation, image illusoire d’un avenir meilleur quand l’idéologie politique s’en empare et le transforme en instrument d’asservissement. En offrant à tout un chacun une démarche de thérapie par la parole, proche de celle qu’il avait déjà inventée avec les névrosés, Freud a semblé fermer la porte du rêve aux psychotiques et aux êtres vivants incapables d’interagir de façon langagière avec leurs thérapeutes. Pourtant il a également affirmé que c’était les enfants qui avaient accès le plus directement à leurs rêves, sans se soucier du fait que le terme « enfant » ou « infans », veut dire précisément qui ne parle pas, qui est hors de ces enjeux langagiers. Aujourd’hui les neurosciences, dans leur prétention démocratique, ont beau jeu de dire : tout le monde rêve, même les animaux rêvent, tout le monde a des périodes de sommeil paradoxal, pendant lesquelles le cerveau et les yeux s’agitent fortement, pendant lesquelles les neurones battent leurs cartes pour se préparer au réveil. Cette préparation conduit d’après les observations freudiennes à passer peu ou prou les propositions du rêve sous les fourches caudines de la vie morale éveillée. Il y aurait une instance de censure qui feraitdu rêve un accomplissement de désir, conscient finalement de son impuissance. Quel est l’espace ouvert par le rêve ? Comment est-il articulé avec l’espace politique au sein duquel il permettrait de se déplacer, ou à l’immobilisme duquel il obligerait à s’adapter ? Quelle force véhicule le rêve ? Est-il entièrement agi par les pouvoirs qui l’imposent ou a-t-il une consistance propre ? Les terrains dont sont issus les articles de ce numéro font autant état de rêves collectifs que de pratiques individuelles. Dans l’un comme dans l’autre cas peut-on imaginer une politique du rêve, un partage des récits, un soutien mutuel dans un cheminement de désir ? |

↧

Instabilité psychomotrice des enfants : trouble ou symptôme ? Claire Metz, Anne Thévenot

Maison de l’Amérique latine Un texte paru dans PSYCHOLOGIE CLINIQUE, n° 30 : Instabilité psychomotrice des enfants : trouble ou symptôme ?[1] Résumé Depuis quelques années les troubles du comportement des enfants constituent un motif croissant de nos consultations. L’instabilité de celui-ci est en ligne de mire, désignée comme hyperactivité, nouvelle pathologie d’un corps malade devant être alors soigné, ou comme manifestation comportementale d’enfants nés dans une époque dite dépourvue de repères. Cependant, l’approche clinique s’intéresse à la singularité de chaque sujet, le symptôme produit constituant l’expression d’un conflit inconscient. Nous présentons le cas d'Emilie, extrait d'une recherche clinique, et celui de Bertrand, suivi en psychothérapie, tous deux présentant des « troubles du comportement ». La recherche clinique a été menée auprès d’une population d'enfants dits hyperactifs, afin d'interroger l’apport des méthodes projectives à la clinique de l’hyperactivité. La méthodologie a consisté en un recueil de données provenant de la passation de tests projectifs par les enfants et d’entretiens non-directifs menés avec leurs parents. Les résultats révèlent d’abord une figure particulière de l’enfant dans la société d’aujourd’hui, qui est un enfant à contrôler. Le groupe d’enfants s’avère être hétérogène, et le cas d’Emilie met en lumière la souffrance et la fragilité psychique d’une fillette que certains spécialistes ainsi que sa mère considèrent comme une enfant à rééduquer avant tout. Enfin, le cas de Bertrand révèle que l’instabilité d'un enfant s'inscrit dans une problématique singulière et familiale, et permet de repérer sa valeur de symptôme pour l’enfant et pour ses parents, dévoilant les enjeux qui orientent notre travail clinique avec chacun d’eux. Mots-clés Psychologie clinique ; hyperactif ; tests projectifs ; souffrance psychique ; psychothérapie. Summary For some years, child behavioural problems constitute a growing motive for consulting. Its instability is referred to as hyperactivity, a new pathology of an ill body that must be treated, or as the behavioural expression of children born in a time known as lacking in points of reference. However, the clinical approach focuses on the singularity of each subject, whose symptom constitutes the expression of unconscious conflict. We are going to present Emilie’s case, from clinical research, and Bertrand’s, from psychotherapy; both of them showing behavioural problems. From research conducted with a population of children known as hyperactive we examine the contribution of projective methods in the clinic of hyperactivity. The method consisted in data collection from the award of projective tests for children and non-structured interviews conducted with their parents. The results show first a figure of the child in today's society: a child to control. The group of children is heterogeneous, and the case of Emilie highlights the suffering and the psychological fragility of a child that some specialists as well as her mother looks like a child to rehabilitate first. Eventually Bertrand’s case reveals that child instability is part of singular and family problematic. It allow to perceive its value as a symptom for the child and his parents, revealing stakes that direct our clinical work with both of them. Keywords Clinical psychology ; hyperactive ; projective tests ; psychic suffering ; psychotherapy. L’instabilité psychomotrice des enfants n’est pas une nouveauté : « Depuis les origines de la psychiatrie de l'enfant, différents auteurs ont décrit sous des noms variés (chorée mentale, enfant turbulent ou instable, hyperkinésie, hyperactivité psychomotrice) des enfants présentant à la fois un comportement agité et des difficultés apparentes à maintenir leur attention sur une activité précise » (Bursztejn, Golse, 2006). Pour désigner ces manifestations, le terme d’hyperactivité[4] tend à s’imposer de nos jours. Or l’utilisation de ce vocable présuppose un point de vue éthiopathogénique sous-jacent qu’il importe d’élucider. La conceptualisation de l’hyperactivité s'appuie sur une psychopathologie de l'enfant organisée en termes de trouble – « trouble du comportement », « trouble des conduites » (cf DSM-IV-TR)… – et correspond à une quantification de comportements observables, au détriment d'une approche psychodynamique complexe de l'enfant. Or si le trouble se définit comme un dérèglement, il renvoie aussi à une altération de l’ordre[5]. L'importance prise par ce discours médical (qui objective les comportements et propose des réponses en termes d'éradication des symptômes les plus bruyants) correspond-elle aux attentes de notre société contemporaine qui supporte mal les expressions du désordre, et qui tend à exercer un contrôle de plus en plus minutieux sur les activités de ses membres ? Si, comme le rappelle S. Lesourd (2006 : 165) « le sujet de l'inconscient est effet du discours, l'expression des ratages de la construction subjective se fera dans les formes recevables par le discours organisateur du lien social dans lequel il est pris ». Il nous semble alors important de nous interroger sur les enjeux cliniques mais aussi sociaux qui sous-tendent cette instabilité infantile. En effet dans notre pratique de psychologues en CMPP[6], il semble que depuis quelques années les troubles du comportement des enfants et des adolescents constituent un motif croissant de consultation. Nous recevons en effet des parents inquiets, désemparés devant le comportement de leur enfant, souvent à un âge de plus en plus précoce. Les parents se plaignent de désobéissance, de colère, de violences verbales, d'agitation, de manque de concentration…. « Il est hyperactif » disent-ils parfois. Les enfants dont il est question sont le plus souvent de très jeunes enfants, de 4 - 5 ans, ou des enfants d'une dizaine d'années qui ne sont pas encore entrés dans les remaniements de l'adolescence[7] mais pour lesquels le spectre de l'adolescent délinquant se profile aux yeux des parents. Notre observation converge avec ce qui s'observe au niveau national où les consultations pour de très jeunes enfants révèlent des symptomatologies plus fréquentes et plus précoces qu’auparavant : agitation, hyperactivité, troubles attentionnels, agressivité (Cognet, 2004). Cette « turbulence pathologique » de l’enfant n’est cependant pas nouvelle (Mannoni, 1967 ; Ajuriaguerra, 1970), la nouveauté réside peut-être dans certaines manières de conceptualiser cette turbulence[8] qui n'est pas sans effet sur notre représentation de l'enfant. Contexte de réflexion actuel Ainsi, de récents débats, à la fois scientifiques[9] et politiques[10], ont mis en évidence l’importance des présupposés adoptés pour traiter de la question des troubles du comportement. En particulier deux courants s’affrontent, lourds de conséquences sur la destinée des sujets concernés et sur la société de manière plus générale. Un trouble à réduire ? Le courant exposé dans l’expertise Inserm relative au « trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent », largement débattu, considère que les troubles du comportement correspondent à un dysfonctionnement spécifique que révèle un ensemble de signes observables objectivement. Ces signes sont des symptômes au sens médical de ce terme : « Toute manifestation d’une affection ou d’une maladie contribuant au diagnostic, et plus particulièrement tout phénomène perçu comme tel par le malade »[11]. Le trouble dans ce cas n’est ni à élucider, ni à replacer dans un cadre général complexe et multidimensionnel, il est à réduire, au moyen de médicament éventuellement. En effet, les causes seraient d’ordre neurologique : l’hyperactivité par exemple proviendrait d’un dysfonctionnement cérébral résultant d’un trouble biochimique. Dans cette logique, il est important de pouvoir reconnaître les signes précoces de l’apparition des troubles, ainsi le groupe d’experts du rapport Inserm préconise de repérer dès l’âge de 36 mois les manifestations comportementales incriminées, telles que « s’est bagarré » ou « refuse d’obéir » et de les inscrire dans le carnet de santé. Une lecture étayée sur le modèle des neurosciences envisage donc ces troubles comme un dysfonctionnement et propose des prises en charge qui les réduisent, par le biais de médicaments[12] et/ou de thérapies cognitives comportementales (TCC). Par une « démarche pragmatique, il s’agit de provoquer un changement de registre des pensées et des représentations mentales et d’accroître les possibilités d’autogestion du sujet […] avec une maîtrise des réactions émotionnelles »[13]. Dans cette approche, les repères psychopathologiques tels que les notions de structure, de symptôme, de modalité défensive (Bergeret, 1996)… ne sont pas pris en compte. Un symptôme à entendre Certains psychanalystes (Lebrun, 1997 ; Melman et Lebrun, 2002) relient les formes actuelles d’expression de la psychopathologie à l’évolution de notre société, aboutissant à l’émergence d’une nouvelle économie psychique. En revanche, d’autres auteurs (Julien, 1991 ; Théry, 1993 ; Hurstel, 1996 et 2001) ont pris en compte l’évolution sociétale différemment, et la rattachent en particulier à une lente et progressive remise en cause d’un ordre social patriarcal décelable à travers l’évolution sur plus d’un siècle des statuts juridiques des hommes, des femmes et des enfants. Pour ces auteurs, les productions symptomatologiques telles que l’instabilité seraient à entendre comme une manifestation d’un malaise du sujet dans la culture. Cependant, au-delà de l’impact de la culture sur la structuration psychique, les différentes approches psychanalytiques s’intéressent d'abord à la singularité de chaque sujet, dont le symptôme constitue l’expression d’un conflit inconscient. Par ailleurs, de nombreux auteurs (Mises, 2005 ; Gori, 2006) rappellent aussi que ces désordres comportementaux font souvent partie du développement ordinaire du jeune enfant, et mettent en garde contre un diagnostic hâtif. Il s’agit en premier lieu de situer ces manifestations dans l’organisation psychodynamique de la personnalité. R. Misès (2005) précise que ce repérage par le trouble du comportement, conduit à regrouper dans une même catégorie des sujets extrêmement différents du point de vue psychopathologique, et pour lesquels les prises en charge sont à différencier. Il insiste sur l’importance de repérer la structure des sujets et de préciser les cadres d’inscription des manifestations symptomatiques : troubles réactionnels, troubles névrotiques, psychoses, pathologies limites ou narcissiques[14]. Ne s’attacher qu’aux expressions comportementales sans prise en compte de la structure psychique, conduit à négliger la complexité des phénomènes conscients et inconscients qui se jouent pour le sujet pris dans sa dimension singulière et familiale, et à délaisser la nécessité d’un traitement multidimensionnel, crucial pour l’évolution du sujet. Ainsi, selon l’approche psychanalytique, les désordres du comportement ne sont pas des troubles au sens d’une maladie caractérisée, mais peuvent être des formations de l’inconscient. Pour M. Mannoni (1967 : 48), « le symptôme vient à la place d’une parole qui manque créée à l’attention de l’interlocuteur ». Le symptôme est ici une modalité d’expression du sujet et le supprimer d’emblée revient à ne pas entendre son message. De plus selon J. Lacan (1973 : 32), le symptôme contient sa part de jouissance : « Il est clair que ceux à qui nous avons affaire, les patients, ne se satisfont pas, comme on dit, de ce qu’ils sont. Et pourtant, nous savons que tout ce qu’ils sont, tout ce qu’ils vivent, leurs symptômes même, relève de la satisfaction ». Pour ces raisons, il ne s’agit pas d’éradiquer d’emblée le symptôme, mais de permettre aux sujets en souffrance d’accéder à leur parole : le symptôme peut alors céder. Pour certains sujets, celui-ci a une fonction de prothèse en nouant le symbolique, le réel et l’imaginaire. Il est alors un effet de la structure du sujet, que J. Lacan nomme alors sinthome. Il distingue ainsi le sinthome qui ne chute pas, du symptôme qui tombe « de surcroît » (1962 : 70). Présentations cliniques Nous nous proposons, à l’aide de présentations cliniques, de montrer l’hétérogénéité psychopathologique de la population d’enfants présentant un symptôme d’instabilité psychomotrice en nous appuyant sur deux approches cliniques distinctes : la première est issue d’une recherche portant sur une population d’enfants dits hyperactifs, la seconde est une étude de cas à partir d’un suivi thérapeutique. Ces deux volets apportent des éclairages complémentaires sur la question de la prise en charge des enfants présentant une instabilité psychomotrice[15]. La recherche nous permet une investigation systématique par rapport à une hypothèse spécifique : l’hétérogénéité des organisations psychopathologiques des enfants dits hyperactifs. Par contre, l’étude de cas nous permet d’appréhender les enjeux inconscients qui se dévoilent au cours d’une relation transférentielle, et qui restent masqués dans un premier temps. A partir d'une recherche[17] menée auprès d’une population d'enfants diagnostiqués hyperactifs (en référence au DSM IV) par des neuropsychiatres, nous interrogerons l’apport des méthodes projectives et des entretiens avec les parents, à la clinique de l’hyperactivité. Par le biais d’associations de parents, nous avons rencontré 17 enfants âgés de 8 à 12 ans, 3 filles et 14 garçons (répartition qui correspond aux chiffres nationaux). Pour chaque famille, nous avons rencontré les parents (parfois un seul) avec lesquels nous avons mené un entretien semi-directif. Dans un second temps nous avons eu un entretien et réalisé des épreuves projectives avec l'enfant : le Rorschach et le TAT (les fables de Düss pour les enfants de moins de 10 ans). Les protocoles de TAT ont été étudiés en référence aux contenus latents des planches et à la grille d’analyse des procédés discursifs que propose C. Chabert (2005), que nous avons en partie appliquée à la clinique infantile tout en tenant compte des particularités de celle-ci, l'enfant étant caractérisé par une organisation plutôt que par une structure (Bergeret, 2008). Les protocoles de Rorschach ont été dépouillés au moyen du livret de cotation de C. Beizmann (1996). Les enfants rencontrés ont tous un parcours médico-psychologique relativement complexe : souvent plusieurs tentatives de psychothérapie ont eu lieu, des rééducations orthoptiques et/ou psychomotrices, de l’orthophonie pendant plusieurs années, et depuis l’âge de 6 ans tous ont été et/ou sont encore sous traitement médicamenteux (ritalineÒ). C’est très tôt, à l’âge de 5 et 6 ans (âge d’entrée au CP) majoritairement que s’est effectué le diagnostic d’hyperactivité. Si dans un après-coup les parents soulignent la précocité des difficultés rencontrées avec leur enfant « il ne dormait pas, il bougeait beaucoup, il était agité… », cependant dans la plupart des situations, c’est le signalement de l’institution scolaire qui semble faire point d’origine de la dite maladie. Les parents expliquent : « c’est en grande section de maternelle qu’on nous l’a dit », « quand il est entré au CP la maîtresse a dit qu’il fallait consulter ». Ensuite les difficultés d’adaptation et d’intégration de leur enfant dans le système scolaire vont cristalliser l’ensemble des propos tenus sur celui-ci. Nous pouvons peut-être déjà ici repérer un effet d’un discours social, celui du champ scolaire étant particulièrement normatif, sur la manière dont des parents peuvent appréhender leur enfant. Nous avons pu repérer que ce signifiant d’hyperactivité – ou diagnostic selon le champ de références où l’on se place – implique presque automatiquement un traitement médicamenteux qui a pour particularité de modifier considérablement le comportement de l'enfant, du moins pendant sa durée d'action. Cette prise médicamenteuse contribue à créer une image d'un enfant double : un enfant idéal contrôlé par la molécule chimique versus un enfant déchaîné, incontrôlable lorsque l'action du médicament a cessé. Si les parents se constituent une représentation clivée de leur enfant considéré comme un bon ou un mauvais objet selon qu'il est ou non sous l'effet du traitement, quels peuvent alors être les effets de cette représentation sur la construction subjective de leur enfant ? Par ailleurs le bon enfant n'est pas seulement celui qui est calme et ne se fait plus remarquer à l'école, mais encore un enfant docile qui ne s'oppose plus aux exigences des adultes. Nous avons aussi été questionnées par le peu de place que ces parents accordaient à la parole et au ressenti de leur enfant, ils décrivent les comportements de leur enfant sans jamais les interroger. Les parents ne se questionnent pas et ne paraissent pas questionner leur enfant, aussi est-il acteur sans être auteur de ses actes. Le discours sur l'enfant se substitue à la parole de l'enfant : l'enfant est présenté comme incapable de se concentrer, incapable de ne pas s'agiter, les parents semblent face à un enfant agi par son hyperactivité, un enfant qui ne peut répondre de ses actes. Le comportement instable, qui pourrait être envisagé comme une conséquence symptomatique d'un conflit psychique inconscient, est ici renversé en cause des difficultés de l'enfant. C'est l'hyperactivité qui devient seule responsable de ses problèmes : « c'est sa maladie » nous disent plusieurs parents. Cette recherche nous montre comment parents et enfants se trouvent pris dans les signifiants qui leur sont proposés et comment ceux-ci vont être à l’œuvre dans leurs relations. Ici les signifiants proposés par le discours des neurosciences comportementales tendent à objectiver les manifestations subjectives en troubles et participent à une réification de l'enfant. L'enfant sujet de sa parole disparaît aux dépends d'un enfant à contrôler. Emilie Nous présentons maintenant le cas d’Emilie qui met en évidence comment le « trouble de l’attention/hyperactivité » peut s’inscrire dans une organisation psychopathologique que le bilan psychologique réalisé dévoile. Emilie est actuellement scolarisée en classe de CM1, et d’après les tests effectués chez un orthophoniste, elle est « dyslexique, dysorthographique et [a des] troubles sévères de l’attention ». L’entretien mené avec sa mère illustre l’objectivation subie par l’enfant, et les tests projectifs nous permettent d’avancer des hypothèses précises sur les difficultés qu’elle rencontre. En effet, nous nous sommes intéressées, au contraire de la perspective objectivante décrite précédemment, à la parole de l’enfant pris alors comme sujet de son discours, dans sa singularité. La parole d’Emilie, lors de la passation du TAT et du Rorschach, nous a permis, dans ce cas singulier, d’appréhender en d’autres termes référés cette fois à la psychopathologie et à la souffrance psychique, ce qui est recouvert par le diagnostic de troubles de l’attention avec hyperactivité. L’entretien avec la mère Le discours de Madame E. illustre l’objectivation de l’enfant repérée dans l’ensemble de nos entretiens, et l’emprise exercée dans l’univers d’Emilie : - Dans le domaine scolaire : « J’ai dit au directeur que je voulais la changer d’école durant l’année scolaire […] je l’ai ramenée faire un bilan à C. chez un orthophoniste » ; quelques années plus tard : « je la change de classe pour le travail maintenant » ; en vacances : « là, je ne la fais pas écrire, pas faire les devoirs mais je lui fais faire des divisions sinon elle sera en retard par rapport aux autres ». - Dans le domaine des soins : après s’être adressée à un neuropsychiatre au sujet des troubles de l’attention : « alors il faut savoir, ça énerve beaucoup le neuropsy, je fais un traitement en parallèle. Emilie a des prismes, elle fait le traitement de postérologie de Lisbonne ». - Avec l’orthophoniste : « au bout d’un mois je lui ai dit "je crois qu’elle a un problème d’yeux, de convergence, divergence". Alors il me regarde et dit "comment vous savez ça ?". J’ai dit "je cherche sur internet avec les spécialistes" ». Comme nous l’avons précisé plus haut, les comportements et les difficultés d’Emilie ne sont pas interrogés, sinon par le biais de multiples consultations chez des spécialistes, occasions de les mettre en concurrence puis en défaut, car au fond, c’est la mère qui sait. Ainsi en est-il des orthophonistes. « Je suis donc partie et cet orthophoniste a suivi ma fille que 3 mois. Il a dit qu’elle avait plus d’une année de retard en lecture. Effectivement, puisque avec l’autre orthophoniste [précédent] il n’y avait plus du tout de retard et 6 mois après il y avait un retard ». Il en est de même pour les enseignantes : « elle a une autre maîtresse depuis le CM1/CM2. Ça se passe bien puisqu’elle est sympathique mais… mais il y a un mais. Je n’apprécie pas trop leur façon de travailler, elle va au CM2 et ils n’ont jamais fait de divisions ». Du père il n’est nulle question dans le discours pratiquement ininterrompu de la mère, tout est dit comme si Emilie était l’objet de sa mère, manipulé (elle lui fait porter des lunettes prismatiques pour soigner la dyslexie), bilanté, déplacé (changé de place, d’école, d’orthophoniste) dans un acharnement qu’on pourrait aussi qualifier d’hyperactif. En fin d’entretien, on entend une souffrance maternelle en filigrane, mais qui se décline également en troubles (dos, acouphène, surdité) et ce n’est qu’à l’occasion de la constitution de l’arbre généalogique que nous l’entendrons évoquer sa mère élevée en orphelinat, et qui a perdu deux enfants, ainsi que son père maltraité. Mais de sa souffrance psychique, rien n’est dit. Le TAT Emilie participe très volontiers aux épreuves et propose des histoires longues à rebondissements. Le protocole est ainsi très fourni, hormis une histoire à la limite du refus – correspondant aux fantasmes de séduction œdipiens. Les fantasmes peuvent déborder largement le contenu manifeste suggéré par l’image jusqu’à des fabulations hors image fréquentes, malgré des défenses systématisées. Les projections massives ne permettent quasiment aucune expression d’affects. Les procédés discursifs Les procédés dominants appartiennent aux registres de la labilité et des émergences en processus primaires. Ceux-ci attaquent durant tout le protocole la qualité de la secondarisation, par l’altération de la perception, du discours et des repères identitaires, et par la massivité de la projection. Ces émergences viennent en prolongement des modalités labiles et rendent aussi compte de l’angoisse d’abandon et de la fragilité de la relation d’objet : par exemple à la planche 3 BM « c’était un enfant qui était abandonné par sa mère et son père […] pourquoi tout le monde m’abandonne/mon père et ma mère/mes amis/et puis vous peut-être ». Dans le registre du contrôle, les modalités défensives restent impuissantes à lier les puissantes émergences fantasmatiques, dont la pression désorganise toutes ses tentatives d’organisation du discours. Dans le registre labile le recours à de nouveaux personnages en mettant l’accent sur les relations interpersonnelles, ainsi qu’à des représentations d’actions, sont systématiquement utilisés à des fins de dégagement de la charge fantasmatique, sans pouvoir organiser le cours de la pensée. Dans le registre de l’évitement du conflit, quelques modalités d’inhibition sont utilisées pour contourner le conflit. La fonction d’étayage de l’objet est massivement utilisée, souvent avec une valence négative, et les procédés antidépressifs sous forme de pirouettes favorisent une fin des récits qui ne résout pas réellement le conflit. La problématique d'Emilie L’angoisse de perte et d’abandon est au premier plan. L’autre est convoqué dans la relation comme support d’étayage, bien souvent défaillant, et ne présente pas une consistance en tant qu’autre, d’autant plus qu’il n’est parfois envisagé que comme reflet de soi-même : ainsi à la planche 10, « c’est une tête d’homme avec une tête d’homme ». Dans ce cadre, la relation d’objet ne peut avoir de sens, c’est l’animal (chien, lapin) qui pallie l’angoisse de perte : à la planche 3BM, « il dit à son grand-père "maintenant le chien il remplace mes amis" ». Les figures parentales ne sont pas du tout protectrices, et les mouvements d’attaque des figures paternelle et maternelle provoquent cependant une culpabilité qui permet la réparation, et qui vient étouffer la violence pulsionnelle. La problématique œdipienne est peu élaborable dans cet ensemble, elle n’est en général pas reconnue, seul un fantasme incestueux en rend compte. Des distorsions générationnelles révèlent la charge pulsionnelle érotisée. Les angoisses archaïques prédominent, déstabilisent l’équilibre subjectif, les objets internes étant trop défaillants. Le Rorschach Le protocole d’Emilie montre un nombre de réponses légèrement supérieur à la moyenne (R = 31). - Le fonctionnement intellectuel : le mode d’appréhension dominant s’effectue au moyen du détail, de type concret pratique. Le nombre de déterminants formels demeure dans la norme (F% = 71), les affects restant tenus à distance. Mais ces réponses formelles ne sont pas toutes de bonne qualité (F+% = 48), certains contenus sont dégradés : « un papillon très vieux, il a beaucoup de trous », signifiant l’échec des modalités défensives de contrôle mises en place, par ailleurs le nombre de banalités est faible (Ban = 3). L’ensemble indique la faible valeur adaptative de ces réponses formelles. Les réponses kinesthésie majeures confirment cet aspect, révélant l’envahissement fantasmatique qui perturbe la qualité du rapport au réel. Les contenus sont variés, toutefois le discours contient des contenus à valeur agressive (dard, canon, tigre, pistolet). - La socialisation : le nombre de réponses à contenu animalier (A% = 48) indique un conformisme relativement faible pour un enfant, et la qualité formelle n’est pas toujours bonne. Le pourcentage de réponses à contenu humain est élevé (H¨% = 29%) et pourrait être de bon augure quant à la capacité identificatoire et relationnelle, mais les contenus modèrent cette impression tant ils sont disqualifiants « un méchant, une grosse », parahumains « un extra-terrestre, un petit géant » sans oublier certains contenus morcelés du type tête de mort. - L’affectivité : les affects sont absents, ce qui signe l’étouffement de la vie émotionnelle. L’expression pulsionnelle massive désorganise le rapport au réel et à l’autre, tandis que l’agressivité larvée transparaît tout au long du protocole Les deux tests passés par Emilie nous indiquent la fragilité psychique d’une enfant menacée de décompensation psychotique, dont les objets internes trop défaillants ne permettent pas une structuration psychique solide. Les dits troubles de l’attention avec hyperactivité apparaissent alors comme un symptôme, expression du conflit psychique sous-jacent, à la fois défense contre la charge pulsionnelle et manifestation de la lutte antidépressive contre l’angoisse d’abandon. Sans prise en compte de cette organisation psychique, les multiples prises en charge, centrées sur la symptomatologie (orthophonie, posturologie, RitalineÒ…), dont a bénéficié Émilie, ne peuvent lui permettre d'élaborer sa souffrance. Au-delà de l’exemple d’Émilie, l’analyse des entretiens et des tests effectués avec les enfants indique que les symptômes développés par chacun s'inscrivent dans une problématique et une structure psychique particulières. Etude clinique Nous proposons, à l’aide du cas de Bertrand, de montrer comment le dit trouble du comportement d’un enfant s’inscrit dans une problématique singulière et familiale et de repérer les enjeux qui en découlent dans la pratique clinique. La recherche à partir de consultations s’est effectuée ici dans un second temps lorsque le suivi thérapeutique était considéré comme achevé afin de ne pas interférer dans le travail clinique en cours. Les entretiens cliniques révèlent l’élaboration psychique réalisée par les sujets en souffrance. L’utilisation d’une situation clinique implique d’extraire une parole énoncée dans un cadre thérapeutique lors d’une relation transférentielle avec des règles particulières de fonctionnement, pour la transposer dans un autre cadre de discours. Deux niveaux de lecture sont ainsi à distinguer : celui de l’élaboration par un patient de sa problématique psychique et celui de l’élaboration théoricoclinique secondaire du praticien chercheur. Bertrand Il a presque huit ans lorsque sa mère l’amène en consultation, pour des « troubles du comportement ». Nous préciserons les grandes lignes du travail clinique effectué avec Bertrand mais aussi avec ses parents, tout en exposant les enjeux conscients et inconscients qui président à ces dits troubles du comportement. Dans ce suivi thérapeutique, la direction du travail a consisté à recevoir à chaque séance Bertrand et sa mère séparément, hormis lors du premier entretien où un temps commun a été proposé. À l’occasion d’un passage à S. le père a été reçu seul une fois. Le travail psychothérapique psychanalytique nécessite de respecter la règle fondamentale des associations libres du sujet. Les symptômes comportementaux n’ont donc pas fait l’objet d’une investigation particulière de la part du clinicien. Dans l’après-coup de ce travail thérapeutique terminé, nous repérons deux temps : le premier temps révèle l’intrusion de la mère dans la vie de son fils, le deuxième temps est un temps de séparation psychique où se constitue un espace de pensée pour Bertrand. Un symptôme en réponse à l’emprise maternelle Le tableau exposé est classique sans être inquiétant : Bertrand est agressif, il cherche la bagarre, il dit des gros mots, à l’école les punitions pleuvent. Les parents se sont séparés quatre mois auparavant, mais les difficultés ne datent pas de là, précise la mère, il a « toujours été agressif ». Cette affirmation m’interroge : pour sa mère, cet enfant serait-il né agressif ? Cette série de critiques émanant d’une mère excédée se clôt par un baiser sur la bouche de son fils. Au cours de l’entretien, elle a multiplié les contacts physiques avec son fils, manifestant ainsi une véritable intrusion corporelle à son égard. Lorsque je questionne Bertrand au sujet d’un avertissement reçu à l’école, sa mère répond à sa place « c’est parce que tu le cherches » ; Bertrand ne trouve pas d’espace pour faire entendre sa parole. Pour éviter les bagarres, elle surveille son fils dans la cour de l’école jusqu’à ce qu’il rentre en classe. L’attitude maternelle, toute protectrice qu’elle se veuille, reste intrusive : en retenant son fils à la grille, elle lui évite les coups, certes mais aussi les rencontres avec d’autres enfants et adultes. Ainsi, lors des premiers incidents scolaires, les parents ont changé leur fils d’école ; chez la mère, les punitions scolaires sont l’occasion de doubler chaque punition ou de priver Bertrand de dessins animés : les terrains privé et public sont ainsi confondus dans une mainmise maternelle. Cet ensemble de faits semble indiquer que les parents répondent par des actes aux difficultés rencontrées si bien que les échanges langagiers brillent par leur absence. Une fois seul, Bertrand peut exprimer sa version des faits. Lors du premier entretien, il modèle un cobra à deux têtes et explique que les deux serpents « veulent chacun un corps » parce que sinon « ils ne peuvent pas se chamailler ». Bertrand aimerait peut-être aussi un corps à lui, non pas livré à la mère, un corps pour se chamailler, pour se bagarrer. Ce garçon, qui a du mal à se séparer de sa mère et elle de lui, murmure à la fin de l’entretien qu’il « préfère venir avec maman ou maman seule » la prochaine fois. Un entretien unique a lieu avec M. G., le père de Bertrand, de passage à S. D’emblée il précise qu’il parlait peu avec son épouse et que le comportement de son fils ne faisait que refléter la dégradation familiale. Il se plaint des difficultés de parole de Bertrand qui ne dit pas ce qui ne va pas. Ainsi chacun éprouve des difficultés pour parler avec l’autre. L’entretien avec le père dévoile peu à peu la solitude et l’introversion d’un homme qui a perdu sa mère à 11 ans, a vécu ensuite avec un père mutique et violent dont il dit « mon père au lieu de trouver les mots il préférait frapper ». M. G. précise qu’il met un point d’honneur à « être différent [de son père] vis-à-vis de Bertrand, [afin] qu’il ne soit pas un enfant battu. C’est la carotte avec Bertrand, malheureusement, [mais] je préfère la carotte au fait de me fâcher ». Il reconnaît ainsi implicitement sa difficulté pour exercer son autorité, ce qu’il déplore en précisant « malheureusement ». C’est un homme blessé qui se découvre, dont les souffrances se dessinent plus ou moins clairement dans son discours, sans qu’il exprime explicitement son ressenti en évoquant sa mère mourante, un père maltraitant, un couple qui s’est décomposé et un fils douloureusement absent. Bertrand, lors des séances suivantes, se plaint de sa solitude. Il dessine plusieurs personnages, tous plus monstrueux les uns que les autres, accumulant les crânes enfoncés et les visages couturés, ponctuant cela d’exclamations jubilatoires « c’est dégoûtant, vachement dégoûtant ». Bertrand passe ainsi de l’agir à la représentation de la violence. Au fil des séances, sa mère est passée des plaintes répétitives à l’interrogation sur Bertrand : « que faire ? ». Elle s’interroge sur elle-même, sur ce qui a motivé son déménagement chez ses parents : « je crois que j’ai fait une grosse bêtise en revenant ici à S… avec mes parents ». Elle est partie « pour Bertrand, pour qu’il profite de ses grands-parents ». Elle ne dit rien sur le fait que profiter des grands-parents, c’est s’éloigner du père de plusieurs centaines de kilomètres. Le père (et la mère) de la mère remplace-t-il le père de Bertrand dans leur vie quotidienne ? Les pères sont-ils interchangeables dans le fantasme maternel ? Du désarroi, elle passe à l’angoisse obsédante par rapport à l’alimentation de son fils, puis à une angoisse ancienne, lors d’une opération de Bertrand à l’âge deux ans, très inquiétante, très douloureuse. Incidemment elle précise qu’il a le droit de dormir avec elle en cas de maladie. Puis elle évoque le père : « Bertrand trouve qu’il est violent son père, c’est vrai ». C’est la première fois qu’elle fait allusion à la violence du père, qui semble faire écho à l’agressivité de Bertrand insupportable pour la mère. Est-ce le fait d’évoquer l’image du père qui rend Bertrand intolérable pour sa mère ? Une ouverture s’est produite chez Mme B. : sous la mère d’abord négative, agressive, intrusive, collée à la peau de son fils, sourde à ses paroles, se dessine une femme anxieuse, choquée par les suites de l’opération de Bertrand, et qui a parfaitement entendu sa souffrance. Le lien au père de Bertrand et le lien aux grands-parents de la mère commencent à se dessiner en filigrane. Au fil des séances, le symptôme de Bertrand prend tout son sens de formation de compromis entre un désir inconscient et sa défense à la lumière des enjeux œdipiens entretenus par une mère intrusive maintenant une proximité corporelle avec Bertrand. L’agressivité sert alors de défense contre l’emprise maternelle, pouvant mettre un terme à cette mère trop entreprenante. En effet, selon Freud « être au lit avec son père ou sa mère est pour Hans, comme pour tout autre enfant, une source d’émois érotiques » (Freud, 1990) auxquels l’enfant réagit par des symptômes. Séparation psychique et chute du symptôme Bertrand dessine un ballon « en fer/très dur » puis il jette son dessin en expliquant que « maman va croire que les ballons sont bizarres ». Il ajoute : « on dit pas à maman que les ballons de l’école sont bizarres ». Cette parole inaugure un temps où se constitue un espace secret d’où la mère peut être exclue, espace nécessaire à la possibilité de penser. Bertrand manifeste pour la première fois une volonté de cheminement sans sa mère, ce que lui ouvre l’espace thérapeutique. Lors des séances suivantes, à plusieurs reprises, il évoque douloureusement la séparation parentale, sa solitude, son amour pour sa mère par exemple sous la forme d’un cœur dessiné. Au cours d’une séance, il dessine un personnage pourvu d’un prolongement entre les jambes, m’expliquant qu’ « il fait ses besoins ». Bertrand exprime symboliquement un thème phallique qu’il censure rapidement en me disant : « maman elle va pas aimer ». Par la suite Bertrand dessinera abondamment des monstres horribles, piquants, saignants, poursuivant avec une jubilation évidente un travail de représentation de ses fantasmes violents. Dans sa vie, il a de plus en plus de copains, et se voit féliciter à l’école. Sa mère convient avec soulagement qu’il y a « du mieux en tout, du mieux sur tous les plans », puis désapprouve le père avec virulence. Les critiques à l’égard de Bertrand se sont déplacées sur cet homme. Le travail thérapeutique révèle que les séances ont été pour Bertrand l’occasion d’élaborer les enjeux œdipiens en exprimant et en représentant son agressivité et ses sentiments amoureux pour sa mère, au sein d’une relation transférentielle. Il se trouve alors en mesure de réinvestir les liens sociaux et le travail scolaire. L’agressivité s’est transformée en dynamisme usuel chez un petit garçon de son âge. Les dits troubles du comportement n’ont pas été l’objet d’un travail direct, ils ont été très peu évoqués dans les séances, pourtant ils ont cessé. De même le travail avec les parents n’a pas porté directement sur les troubles de leur fils, encore moins sur des conseils éducatifs. Pour la mère, cela a été l’occasion de traverser la plainte concernant Bertrand pour ramener au jour des angoisses passées et pour s’interroger sur son rapprochement entre elle et ses propres parents puis pour reporter cette plainte sur le père de Bertrand. L’entretien a permis au père de saisir dans sa propre histoire infantile certains enjeux du symptôme de Bertrand. Au-delà des dits troubles du comportement, tout un ensemble d’enjeux conscients et inconscients liés à une problématique familiale sur deux générations se sont dévoilés, convoquant les liens de Bertrand à ses parents, les liens du couple et l’histoire infantile des parents. Comme le rappelait J. Lacan (1986 : 13) : « le symptôme de l’enfant se trouve en place de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la structure familiale ». Ainsi la notion de trouble du comportement proposée par le DSM-IV et l’Inserm revient à omettre ces enjeux qui ne peuvent alors être élaborés. Dans cette conception, il s’agit finalement de prendre les effets pour les causes, celles-ci restant occultées. Conclusion La recherche précédente nous a permis d’envisager tout l’intérêt des tests projectifs dans le cas de ces enfants dits hyperactifs, permettant de repérer les enjeux singuliers liés à la souffrance psychique possible de l’enfant, et les modalités psychopathologiques qui organisent le psychisme de l’enfant. Cette approche nous permet de différencier ces enfants qui, selon les résultats de notre recherche, sont loin de constituer un groupe homogène. Alors que le traitement médicamenteux esquive ces aspects, l'approche clinique permet de proposer une prise en charge thérapeutique adaptée aux enjeux psychiques qui sous-tendent ce que certains nomment aujourd’hui troubles de l’attention avec hyperactivité. L'évolution du cas de Bertrand révèle l'intérêt d'une telle prise en charge. Dans notre travail avec les enfants et leurs familles, il s’agit d’aller au-delà des difficultés énoncées et de repérer leur valeur de symptôme pour l’enfant et pour ses parents : la manière dont nous allons entendre leur plainte est fondamentale. La notion de trouble du comportement consistant à prendre en charge la difficulté présentée par l’enfant ou ses parents comme l’expression d’un dérèglement fonctionnel ou organique alors qu’il s’agit de l’expression d’un conflit psychique, risque de déplacer ou de renforcer le symptôme au lieu de soulager la souffrance psychique. La dimension familiale du symptôme, que le cas de Bertrand illustre bien, souligne la complexité des enjeux contenus dans ce symptôme et le danger de vouloir l’éradiquer d’emblée, danger d’autant plus grand dans la clinique de l’enfant, qu’est négligée la dimension inconsciente du symptôme non seulement chez l’enfant mais aussi chez ses parents. Références De Ajuriaguerra, J. (1970) Manuel de psychiatrie de l’enfant. Paris : Masson. Beizmann, C. (1996) Livret de cotation des formes dans le Rorschach. Paris : Centre de Psychologie appliquée. Bergeret, J. (1996) La personnalité normale et pathologique : les structures mentales, le caractère, les symptômes. 3e éd. Paris : Dunod. Bergeret, J. (2008) Psychologie pathologique - Théorique et clinique. 10e éd. Paris : Masson. Boizou, M.-F., Rausch de Traubenberg N. (2000) Le Rorschach en clinique infantile. L'imaginaire et le réel chez l'enfant. Paris : Dunod. Bursztejn, C., Golse, B. (2006) L'hyperactivité avec troubles de l'attention : questions cliniques et épistémologiques. Médecine & enfance, vol. 26, no7, CAH1, 361-370. Chabert, C., Brelet-Foulard, F. (2005) Nouveau manuel du TAT. 2e éd. Paris : Dunod. Cognet, G. (2004) Les nouvelles symptomatologies de l’enfant. Psycho Media, 1, 19–24. Freud, S. (1990) Cinq psychanalyses. Paris : PUF, 1909. Gori, R. (2006) "La construction du trouble comme entreprise de normalisation", La lettre de l’enfance et de l’adolescence, Eres, 66, 31-41. Hurstel, F. (1996) La déchirure paternelle. Paris : PUF. Hurstel, F. (2001) Quelle autorité pour les parents aujourd’hui ? Comprendre, 2, 207–222. Julien, P. (1991) Le manteau de Noé. Essai sur la paternité. Paris : Desclée de Brouwer. Lacan, J. (1962) L’angoisse. Le séminaire. Livre X. Paris : Le Seuil. Lacan, J. (1973) Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le Séminaire. Livre XI. Paris : Le Seuil. Lacan, J. (1986) Deux notes sur l’enfant. Ornicar ? Revue du champ freudien, 37, 13–14. Lebrun, J.P. (1997) Un monde sans limite. Essai pour une clinique psychanalytique du social. Ramonville-Saint-Agne : Eres. Mannoni, M. (1965) Premier rendez-vous avec le psychanalyste. Paris : Denoël. Mannoni, M. (1967) L’enfant, sa maladie et les autres. Paris : Le Seuil. Melman, C. (2002) La nouvelle économie psychique. Entretiens avec Jean-Pierre Lebrun. Paris : Denoël. Misès, R. (2005). À propos de l’expertise INSERM relative au " trouble des conduites chez l’enfant et chez l’adolescent ". La lettre de psychiatrie française, 149, 13–15. Théry, I. (1993) Le démariage. Paris : Odile Jacob. [1] Communication au Colloque francophone de Psychologie &Psychopathologie de l’enfant, 30 ans de clinique, de recherches et de pratiques, octobre 2007, Paris, Palais de la Mutualité. [2] Psychanalyste, Maître de Conférences en psychologie clinique, Université de Strasbourg, Unité de recherche en Psychologie EA 3071 Subjectivité, Connaissance et Lien Social [3] Maître de Conférences HDR en psychologie clinique, Faculté de psychologie, Université de Strasbourg, Unité de recherche en Psychologie EA 3071 : Subjectivité, Connaissance et Lien Social. [7] Le travail de séparation d'avec les figures parentales dans lequel l'adolescent est engagé en passe souvent par l'expression d'une conflictualité avec celles-ci. [9] Rapport Inserm sur les « troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent » (2005), rapport Benisti, pétition « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans ». [14] Cette dernière catégorie, qui se singularise en effet par des recours à l’agir, nécessite une prévention, car les sujets sont en danger dans leur évolution, avec une prise en charge multidimensionnelle relativement précoce. [15] Ces enfants sont désignés tantôt comme atteints d’un « trouble de l’attention/hyperactivité », tantôt d’un « trouble du comportement », ces deux désignations étant regroupées dans le DSM-IV-TR en « Trouble déficit de l’attention et comportements perturbateurs ». [16] THEVENOT A, METZ C., (2007), « Instabilité psychomotrice ou hyperactivité ? Enjeux des glissements des discours sur la psychopathologie infantile », colloque international, Belo Horizonte, Brésil (août) [17] Etude effectuée dans le cadre de la recherche coordonnée par le Pr. Demont (UdS) portant sur les "Difficultés dans l'Apprentissage de la Lecture & Troubles de l'Attention avec Hyperactivité. Les enfants hyperactifs sont-ils tous de mauvais lecteurs ?" |

↧

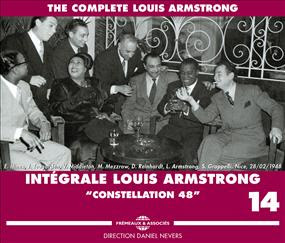

Réédition importante, LOUIS ARMSTRONG 1948

(éd. Frémeaux et Associés)

Passée inaperçue dans les gazettes spécialisées, cette réédition (14° volume d'une intégrale sérieuse) contient des extraits rarissimes du concert de Carnegie Hall, et un excellent repiquage de tout ce que Louis Armstrong a enregistré au festival de Nice et en France à cette occasion, avec une qualité de restitution sonore bien supérieure à celle des précédentes éditions Musidisc de toute façon devenues introuvables, en prime des interviews de Louis Armstrong et de Mezz Mezzrow sympathiques et pittoresques - on y entend, dans un brouillard, l'orchestre de Louis capté dans l'avion qui le mène en France.

Egalement un concert enregistré salle Pleyel. Belle ambiance !

Des versions superbes d'intensité et d'aisance de Rockin' Chair et de High Society, du Boogie Woogie on the St. Louis Blues, …Earl Hines étourdissant, Catlett d'une précision diabolique.

Un grand coffret. N'hésitez pas.

↧

↧

Quelques photographies d'Alice AUSTEN (1866-1952)

Quelques photographies d'Alice AUSTEN (1866-1952)

Alice Austen, new-yorkaise issue d'un milieu aisé est une des premières photographes qui fait des prises de vue dans la rue.

Cette jeune femme émancipée, adepte du cyclisme et du tennis, aimait aussi à se prendre en photo, déguisée en homme ou même s'amusant au lit.

Cette pionnière fut redécouverte peu avant sa mort et se trouve vite revendiquée comme une grande ancienne par divers mouvements féministes

Alice Austen, new-yorkaise issue d'un milieu aisé est une des premières photographes qui fait des prises de vue dans la rue.

Cette jeune femme émancipée, adepte du cyclisme et du tennis, aimait aussi à se prendre en photo, déguisée en homme ou même s'amusant au lit.

Cette pionnière fut redécouverte peu avant sa mort et se trouve vite revendiquée comme une grande ancienne par divers mouvements féministes

↧

Avec 47 nouveaux morceaux c'est l'été indien sur Douville's Jazz Radio...

↧

De René Daumal (1908-1944) La Guerre Sainte

De René Daumal (1908-1944) "La Guerre Sainte"écrit en 1940 René Daumal, poète, critique, indianiste André Dhôtel, dans un court article lumineux (1), établit ce qui, selon lui, unit la démarche de Daumal à celle de Rimbaud : « … comme lui [Rimbaud], il a acquis une conviction inébranlable : la véritable voie spirituelle est un secret à retrouver, c’est-à-dire un élan originel vers ce qui est autre, vers l’inconnu qui nous échappe et seul peut nous redonner la lumière et le salut ». - See more at: http://www.ecoledeslettres.fr/actualites/litteratures/rene-daumal-ou-la-poetique-du-salut/#sthash.N8cAUT3f.dpuf Je vais faire un poème sur la guerre. Ce ne sera peut-être pas un vrai poème, mais ce sera sur une vraie guerre. Ce ne sera pas un vrai poème, parce que le vrai poète, s'il était ici, et si le bruit se répandait parmi la foule qu'il allât parler - alors un grand silence se ferait, un lourd silence d'abord se gonflerait, un silence gros de mille tonnerres. Visible, nous le verrions, le poète et voyant, il nous verrait ; et nous pâlirions dans nos pauvres ombres, nous lui en voudrions d'être si réel, nous les malingres, nous les gênés, nous les tout-chose. Il serait ici, plein à craquer des multitudes des ennemis qu'il contient - car il les contient, et les contente quand il veut - incandescent de douleur et de sacrée tranquille comme un artificier, dans le grand silence il ouvrirait un petit robinet, le tous petit robinet du moulin à paroles, et par là nous lâcherait un poème, un tel poème qu'on en deviendrait vert. Ce que je vais faire ne sera pas un vrai poème poétique de poète, car si le mot "guerre"était dit dans un vrai poème - alors la guerre, la vraie guerre dont parlerait le vrai poète, la guerre sans merci, la guerre sans compromis s'allumerait définitivement dans le dedans de nos cœurs. Car dans un vrai poème les mots portent leurs choses. Mais ce ne sera pas non plus discours philosophique. Car pour être philosophe, pour aimer la vérité plus que soi-même, il faut être mort à l'erreur, il faut avoir tué les traîtres complaisances du rêve et de l'illusion commode. Et cela, c'est le but et la fin de la guerre, et la guerre est à peine commencée, il y a encore des traîtres à démasquer. Et ce ne sera pas non plus oeuvre de science. Car pour être un savant, pour voir et aimer voir les choses telles qu'elles sont, il faut être soi-même, et aimer se voir, tel qu'on est. Il faut avoir brisé les miroirs menteurs, il faut avoir tué d'un regard impitoyable les fantômes insinuants. Et cela, c'est le but et la fin de la guerre, et la guerre est à peine commencée, il y a encore des masques à arracher. Et ce ne sera pas non plus un chant enthousiaste. Car l'enthousiasme est stable quand le dieu s'est dressé, quand les ennemis ne sont plus que des forces sans formes, quand le tintamarre de guerre tinte à tout casser, et la guerre est à peine commencée, nous n'avons pas encore jeté au feu notre literie. Ce ne sera pas non plus une invocation magique, car le magicien demande à son dieu "Fais ce qui me plaît", et il refuse de faire la guerre à son pire ennemi, si l'ennemi lui plaît et pourtant ce ne sera pas davantage une prière de croyant, car le croyant demande à son Dieu: "Fais ce que tu veux", et pour cela il a dû mettre le fer et le feu dans les entrailles de son plus cher ennemi, - ce qui est le fait de la guerre, et la guerre est à peine commencée. Ce sera un peu de tout cela, un peu d'espoir et d'effort vers tout cela, et ce sera aussi un peu un appel aux armes. Un appel que le jeu des échos pourra me renvoyer, et que peut-être d'autres entendront. Vous devinez maintenant de quelle guerre je veux parler. Des autres guerre - de celles que l'on subit - je ne parlerai pas. Si j'en parlais, ce serait de la littérature ordinaire, un substitut, un à-défaut, une excuse. Comme il m'est arrivé d'employer le mot "terrible" alors que je n'avais pas la chair de poule. Comme j'ai employé l'expression "crever de faim" alors que je n'en étais pas arrivé à voler aux étalages. Comme j'ai parlé de folie avant d'avoir tenté de regarder l'infini par le trou de la serrure. Comme j'ai parlé de mort, avant d'avoir senti ma langue prendre le goût de sel de l'irréparable. Comme certains parlent de pureté, qui se sont toujours considérés comme supérieurs au porc domestique. Comme certains parlent de liberté, qui adorent et repeignent leurs chaînes. Comme certains parlent d'amour, qui n'aiment que l'ombre d'eux-mêmes. Ou de sacrifice, qui ne se couperaient pour rien le plus petit doigt. Ou de connaissance, qui se déguisent à leurs propres yeux. Comme c'est notre grande maladie de parler pour ne rien voir. Ce serait un substitut impuissant, comme des vieillards et des malades parlent volontiers des coups que donnent ou reçoivent les jeunes gens bien portants. Ai-je donc le droit de parler de cette autre guerre - celle qu'on ne subit pas seulement alors qu'elle n'est peut-être pas irrémédiablement allumée en moi ? Alors que j'en suis encore aux escarmouches ? Certes, j'en ai rarement le droit. Mais "rarement le droit", cela veut dire aussi "quelquefois le devoir" et surtout "le besoin", car je n'aurai jamais trop d'alliés. J'essaierai donc de parler de la guerre sainte. Puisse-t-elle éclater d'une façon irréparable Elle s'allume bien, de temps en temps, ce n'est jamais pour très longtemps. Au premier semblant de victoire, je m'admire triompher, et je fais le généreux, et je pactise avec l'ennemi. Il y a des traîtres dans la maison, mais ils ont des mines d'amis, ce serait si déplaisant de les démasquer! Ils ont leur place au coin du feu, leurs fauteuils et leurs pantoufles, et ils viennent quand je somnole, en m'offrant un compliment, une histoire palpitante ou drôle, des fleurs et des friandises, et parfois un beau chapeau à plumes. Ils parlent à la première personne, c'est ma voix que je crois entendre, c'est ma voix que je crois émettre : "je suis ..., je sais ... , Je veux..., qui me crient "Ne nous crève pas, nous sommes du même sang !", pustules qui pleurnichent : "Nous sommes ton seul bien, ton seul ornement, continue donc à nous nourrir, il ne t'en coûte pas tellement !". Et ils sont nombreux, et ils sont charmants, ils sont pitoyables, ils sont arrogants, ils font du chantage, ils se coalisent mais ces barbares ne respectent rien - rien de vrai, je veux dire, car devant tout le reste, ils sont tire-bouchonnés de respect. C'est grâce à eux que je fais figure, ce sont eux qui occupent la place et tiennent les clefs de l'armoire aux masques. Ils me disent "Nous t'habillons sans nous, comment te présenterais-tu dans le beau monde ?" -Oh plutôt aller nu comme une larve ! Pour combattre ces armées, je n'ai qu'une toute petite épée, à peine visible à l'oeil nu, coupante comme un rasoir, c'est vrai, et très meurtrière. Mais si petite vraiment, que je la perds à chaque instant. Je ne sais jamais où je l'ai fourrée. Et quand je l'ai retrouvée, alors je la trouve lourde à porter, et difficile à manier, ma meurtrière petite épée. Moi, je sais dire à peine quelques mots, et encore ce sont plutôt des vagissements, tandis qu'eux, ils savent même écrire. Il y en a toujours un dans ma bouche, qui guette mes paroles quand je voudrais parler. Il les écoute, garde tout pour lui, et parle à ma place, avec les mêmes mots - mais son immonde accent. Et c'est grâce à lui qu'on me considère, et qu'on me trouve intelligent. (Mais ceux qui savent ne s'y trompent pas : puissè-je entendre ceux qui savent !) Ces fantômes me volent tout. Après cela, ils ont beau jeu de m'apitoyer "Nous te protégeons, nous t'exprimons, nous te faisons valoir. Et tu veux nous assassiner! Mais c'est toi-même que tu déchires, quand tu nous rabroues, quand tu nous tapes méchamment sur notre sensible nez, à nous tes bons amis." Et la sale pitié, avec ses tiédeurs, vient m'affaiblir. Contre vous, fantômes, toute la lumière! Que j'allume la lampe, et vous vous tairez. Que j'ouvre un oeil, et vous disparaîtrez. Car vous êtes du vide sculpté, du néant grimé. Contre vous, la guerre à outrance. Nulle pitié, nulle tolérance. Un seul droit: le droit du plus être. Mais maintenant, c'est une autre chanson. Ils se sentent repérés. Alors, ils font les conciliants. "En effet, c'est toi le maître. Mais qu'est-ce qu'un maître sans serviteurs ? Garde-nous à nos modestes places, nous promettons de t'aider. Tiens, par exemple : figures-toi que tu veuilles écrire un poème. Comment ferais-tu sans nous ?" Oui, rebelles, un jour je vous remettrai à vos places. Je vous courberai sous mon joug, je vous nourrirai de foin, et vous étrillerai chaque matin. Mais tant que vous sucerez mon sang et volerez ma parole, oh! plutôt jamais n'écrire de poèmes ! Voyez la paix qu'on me propose. Fermer les yeux pour ne pas voir le crime. S'agiter du matin au soir pour ne pas voir la mort toujours béante. Se croire victorieux avant d'avoir lutté. Paix de mensonge! S'accommoder de ses lâchetés, puisque tout le monde s'en accommode. Paix de vaincus Un peu de crasse, un peu d'ivrognerie, un peu de blasphème, sous des mots d'esprit, un peu de mascarade, dont on fait vertu, un peu de paresse et de rêverie, et même beaucoup si l'on est artiste, un peu de tout cela, avec, autour, toute une boutique de confiserie de belles paroles, voilà la paix qu'on me propose. Paix de vendus! Et pour sauvegarder cette paix honteuse, on ferait tout, on ferait la guerre à son semblable. Car il existe une vieille et sûre recette pour conserver toujours la paix en soi: c'est d'accuser toujours les autres. Paix de trahison ! Vous savez maintenant que je veux parler de la guerre sainte. Celui qui a déclaré cette guerre en lui, il est en paix avec ses semblables, et, bien qu'il soit tout entier le champ de la plus violente bataille, au-dedans du dedans de lui-même règne une paix plus active que toutes les guerres. Et plus règne la paix au- dedans du dedans, dans le silence et la solitude centrale, plus fait rage la guerre contre le tumulte des mensonges et l'innombrable illusion. Dans ce vaste silence bardé de cris de guerre, caché du dehors par le fuyant mirage du temps, l'éternel vainqueur entend les voix d'autres silences. Seul, ayant dissous l'illusion de n'être pas seul, seul, il n'est plus seul à être seul. Mais je suis séparé de lui par ces armées de fantômes que je dois anéantir. Puissè-je un jour m'installer dans cette citadelle Sur les remparts, que je sois déchiré jusqu'à l'os, pour que le tumulte n'entre pas la chambre royale ! "Mais tuerai-je ?" demande Ardjouna le guerrier. "Paiera-je le tribut à César ?" demande un autre. - tue, est-il répondu, si tu es un tueur. Tu n'as pas le choix. Mais si tes mains se rougissent du sang des ennemis, n'en laisses pas une goutte éclabousser la chambre royale, où attend le vainqueur immobile. - Paie, est-il répondu, mais ne laisse pas César jeter un seul coup d'oeil sur le trésor royal. Et moi qui n'ai pas d'autre arme, dans le monde de César, que la parole, moi qui n'ai d'autre monnaie, dans le monde de César, que des mots, parlerai-je ? Je parlerai pour m'appeler à la guerre sainte. Je parlerai pour dénoncer les traîtres que j'ai nourris. Je parlerai pour que mes paroles fassent honte à mes actions, jusqu'au jour où une paix cuirassée de tonnerre règnera dans la chambre de l'éternel vainqueur. Et parce que j'ai employé le mot de guerre, et que ce mot de guerre n'est plus aujourd'hui un simple bruit que les gens instruits font avec leurs bouches, parce que c'est maintenant un mot sérieux et lourd de sens, on saura que je parle sérieusement et que ce ne sont pas de vains bruits que je fais avec ma bouche. |

↧

Carnaval jamaïcain de Notting Hill Gate, London City

↧

↧

Le pianiste Claudio Arrau parle de sa cure psychanalytique

Le pianiste Claudio Arrau (1903-1991) parle de sa cure psychanalytique Le pianiste Claudio Arrau (1903-1991) entame à Berlin une cure psychanalytique car sa carrière pourtant très vite fulgurante commençe à stagner ce qui le déprime. Il fait la rencontre d’un praticine jungien, le Dr. Hubert Abrahamson avec lequel, une fois la cure terminée, il entretiendra une relation durable faite de confiance et d’amitiés. Dans un article paru en 1967 dans le journal High Fidelity, Arrau revient sur cette expérience en soulignant que c’est sur les conseils de cet autre pianiste d’exception, Edwin Fisher (1886-1960), qu’il s’est décidé à suivre une cure, Fisher lui-même ayant puisé dans une cure psychanalytique les ressources pour surmonter un trac terrifiant. L’ensemble de cet article est un véritable palidoyer pour la psychanalyse recommandée à chaque « aspirant artiste » afin que soit engagé au plus tôt le processus de son « épanouissement qui, jusqu’à la fin de sa voie doit être son premier moteur, tant comme artiste que comme homme. » |

↧

Pour la création d’un nouveau Manuel de Psychiatrie et de Psychanalyse à usage courant

Maison de l’Amérique latine Lundi 23 novembre 2015 à 21h15 Pour la création d’un nouveau Manuel de Psychiatrie et de Psychanalyse à usage courant Le vocabulaire de la psychanalyse va-t-il disparaître des lieux de soins, de l’université, des cabinets médicaux, du langage courant ? C’est une probabilité réaliste, si l’on considère que les classifications inspirées du DSM V ont déjà chassé le langage de la psychiatrie classique et de la psychanalyse d’une bonne part de l’université et des lieux de soins. Si cette entreprise aboutissait, l’œuvre de Freud deviendrait hermétique aux nouvelles générations. Le résultat en serait l’abandon des repères solides de la psychiatrie. On assisterait à une prolifération de diagnostics erronés, destinés à donner leur extension maximale à la prescription de médicaments. Il est urgent de jeter les bases d’un Manuel à Usage courant, adressé au psychiatre, au psychanalyste, au chercheur, à l’étudiant, au médecin de ville. Quelle serait la nouveauté de ce lexique ? 1) Cette entreprise serait la première en son genre. Lorsque la psychanalyse est née, la psychiatrie était déjà constituée. Les nosographies de ces deux disciplines se sont mutuellement enrichies, en dépit et grâce à des pratiques différentes. Les signes cliniques sont les mêmes pour un psychiatre, un psychanalyste, un chercheur, un médecin. Aucun argument scientifique n’objecte à l’établissement d’une classification commune. 2) Il reste un large domaine à ordonner, en particulier dans le domaine des psychoses. Leur multiplicité en psychiatrie n’a pas toujours de correspondant dans le repérage psychanalytique. 3) La définition même du pathologique reste à établir, en particulier en introduisant la notion d’intensité. Toutes les formes cliniques sont compatibles avec la « normalité » en dessous d’un certain seuil. 4) Les formes des symptômes ont évolué selon les époques, et un répertoire des formes actuelles devraient en être fait. De même, de grandes entités aux contours flous font désormais partie du vocabulaire, comme les « toxicomanies », la « dépression », les « troubles alimentaires » etc. Elles méritent d’être ordonnées selon les structures diverses qu’elles recouvrent. Sur ces bases nouvelles, ce lexique apporterait les informations nécessaires aux cliniciens pour établir un diagnostique correct et proposer un traitement approprié. C’est aussi une invitation à un travail collectif, pour ceux qui veulent s’intéresser à ce projet. Ce projet sera présenté par Patrick Landman, Jean-Pierre Lebrun, Gérard Pommier, et Olivier Douville qui introduiront le débat. Modératrice : Gracielda Sarmiento Maison de l'Amérique Latine 217 Boulevard Saint Germain - Paris 7ème (métro Solférino) - Entrée libre - |

↧

Maison Blanche Journée de travail – Mardi 17 novembre 2015 Folie et exclusion A la rue

Association Scientifique et Culturelle de Maison Blanche

Formation Continue de Maison Blanche

Journée de travail – Mardi 17 novembre 2015

Folie et exclusion

A la rue

Au centre administratif et de conférences Pierre Bayle - Salle Van Gogh

6-10, rue Pierre Bayle - 75020 Paris

Tél. : 01 55 25 35 50 - Fax : 01 55 25 35 51

Métro : Philippe Auguste

Inscription :

Formation professionnelle continue :

Tél. : 01 49 44 40 36

E-mail : formcont@ch-maison-blanche.fr

Programme

9h – accueil

9h30 – Ouverture de la journée par Monique Zerbib et Chloé Adad (psychologues à Maison Blanche, membres de l’association Via Nova 72 et de l’ASCMB) et direction de l’hôpital (à confirmer)

Matinée

Modérateur : Georges Archambault(psychiatre à Maison Blanche et vice-président de l’ASCMB)

Discutant : Jean-Jacques Le Corre(psychiatre, ancien chef de service à Maison Blanche et membre de l’association Via Nova 72)

9h45 –Aline Archimbaud(sénatrice de Seine-Saint-Denis) : Accès aux droits des plus démunis : quelles avancées et quels obstacles ? – Où en est le débat public ?

10h15 – Patrick Declerck(anthropologue, psychanalyste, philosophe) : Existence et vertige

10h45 – Michel Lecarpentier (Psychiatre à la clinique de La Borde) : Comment accompagner et cheminer avec ceux qui sont tombés hors du monde commun

11h15 – Pause

11h30 – Patrick Coupechoux(journaliste) : titre non communiqué

12h – Andréa Tortelli(psychiatre à Maison Blanche) : L’étranger inquiétant : les enjeux de la prise en charge des migrants

12h30 – Pause déjeuner

Après-midi

Modératrice: Christine Bastouill (cadre de santé à l’EPS Maison Blanche et secrétaire générale de l’association Via Nova 72)

Discutante : Monique Zerbib(psychologue clinicienne à l’EPS Maison Blanche et vice-présidente de l’association Via Nova 72)

13h45 – Françoise Roumanet(réalisatrice) : présentation du film « Je vous salue ma rue »

14h – projection du film « Je vous salue ma rue » de Françoise Roumanet

15h – Débat avec la salle et table ronde avec Françoise Roumanet, Guy Dana(psychanalyste, psychiatre, chef de pôle à l’EPS Barthélémy-Durand) et Olivier Douville(psychologue clinicien, psychanalyste, maître de conférences) : Au-delà de l’hospitalité

16h – Jacques Jungman (psychiatre à Maison Blanche, chef de pôle de l’intersecteur La terrasse)et Hervé Garnier (psychiatre, coordinateur de l’équipe mobile précarité santé mentale de Maison Blanche) : Quelle exclusion en toxicomanie ?

16h45 – Conclusion de la journée – Selma Benchelah(psychologue clinicienne à Maison Blanche et présidente de l’ASCMB), Monique Zerbib et Chloé Adad

↧

Soigner, oui… mais pas sans la littérature ! Séminaire à Ville Evrard

Soigner, oui… mais pas sans la littérature ! Séminaire de psychopathologie clinique du pôle 93G18 à l’E.P.S de Ville Evrard Un mercredi par mois de 11h à 12h30 Dr Evelyne Lechner, chef de pôle Olivier Douville, psychologue clinicien, psychanalyste EPS Ville-Evrard 202, avenue J. Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne (accès RER A arrêt Neuilly Plaisance, puis bus113 B arrêt Ville-Evrard) Pôle 93G18 - Salle de réunion - Pavillon Dauphiné Renseignements et inscriptions : douville.olivier@yahoo.fr Le travail en psychiatrie touche indéniablement à des dimensions existentielles ; les écrivains donnent à lire bien souvent des moments où, pour presque un rien, la vie hésite. Des écritures familières touchent à l’intime ; des écritures étrangères provoquent l’inouï, l’inattendu, l’inédit. Les solutions des écrivains aux questions qui nous sont propres ou qui sont celles de nos patients ouvrent des portes parfois inédites et bien loin du carcan de la nosographie psychiatrique. Les solutions des écrivains aux questions que nous ne nous osons pas éveillent notre écoute à des questions insoupçonnées portées par ceux qui nous font confiance. La littérature insiste au cœur des théories psychanalytiques, non seulement parce qu’elle a servi à illustrer des notions mais plus encore parce qu’elle a été une des sources d’élaborations conceptuelles majeures. Que nous apporte la fréquentation des textes littéraires, comment nous habitent-ils, comment peuvent-ils nous aider à mieux soigner ? Programme 2015 / 2016 Mercredi 14 octobre 2015 Psychiatrie et littérature : une histoire d’amour ? Olivier DOUVILLE, psychologue, pôle 93G18, EPS Ville-Evrard Mercredi 18 novembre 2015 Prendre l’inconscient au sérieux avec Valentin RETZ Hélène HESSEL, psychologue, pôle 93G18, EPS Ville-Evrard Mercredi 9 décembre 2015 Antonin ARTAUD. Le travail d’un poète Agnès BERTOMEU, psychologue, présidente de la SERHEP Mercredi 6 janvier 2016 A la recherche de PROUST et de Marcel Xavier LALLART, psychiatre, pôle 93G10, EPS Ville-Evrard Mercredi 3 février 2016 DOSTOÏEVSKI et l’hystéro-épilepsie Evelyne LECHNER, psychiatre, chef du pôle 93G18, EPS Ville-Evrard Mercredi 16 mars 2016 L’échappée analogique chez René DAUMAL Hélène HESSEL et Olivier DOUVILLE, psychologues, psychanalystes Pôle 93G18, EPS Ville-Evrard Mercredi 13 avril 2016 Inscription du traumatisme psychique dans la littérature Michel GRAPPE, psychiatre Mercredi 4 mai 2016 « Ils prirent la mer » : Hermann MELVILLE et Joseph CONRAD Elise GUIDONI, psychologue, psychanalyste Mercredi 1 juin 2016 Emma SANTOS : Parcours en folie Serge RAYMOND, psychologue honoraire à Ville-Evrard Mercredi 29 juin 2016 L’en-devenir et PONGE Anne-Marie BOURELLY-DEBEVE, psychanalyste |

↧

↧

Chronologie : Situation de la Psychanalyse dans le monde, du temps de la vie de Freud

Episode 1 :1856-1886 Du pré-analytique, les années de formation, le séjour français. |

↧

Samuel Beckett : Extraits de L'Innommable (Ed. de Minuit), 1953